米の品種による違いを調べて、その特徴を比較してみました。

日本各地では、それぞれの地域の気候や風土に合わせたお米が生産されており、さらに近年はバイオ技術の発展により、品種改良も盛んに行われるようになってきました。現在、日本で生産されているお米の品種は、全部で300種類もあると言われています。

その中で、日本で一番多く生産され、もっとも多く食べられているお米の銘柄は、断トツで「コシヒカリ」です。その作付割合は33.9%と、2位の「ひとめぼれ」(9.4%)の4倍近くにも及びます。10年前には全体の37.3%を占めていたコシヒカリですが、この10年間で3.4ポイントも低下し、続々と登場する新開発品種に押されて、年々その生産割合は減少を続けていますが、それでもなお、『日本のお米の雄』であることに変わりありません!。

なお、2位以下のお米の作付順位は、一年前とほとんど変動はありませんが、数年単位で見比べると、意外と入れ替わりが激しくなっています。例えば、10年前に北海道で主に生産されていた品種は、「きらら397」や「ほしのゆめ」でしたが、今では「ななつぼし」(今年全国5位)が主流米となっています。また、10位「ゆめぴりか」や13位の「つや姫」は、10年前には営農作付けされていなかった全く新しい品種です。消費者にとっては美味しさが決めてとなりますが、生産者にとっては作りやすさと収益性が、生産米を選ぶうえでの重要なポイントとなります。

| 順位 | 品種名 | 作付割合 | 主要産地 |

|---|---|---|---|

| 1(1) | コシヒカリ | 33.4% | 新潟、茨城、栃木 |

| 2(2) | ひとめぼれ | 8.5% | 宮城、岩手、福島 |

| 3(3) | ヒノヒカリ | 8.1% | 熊本、大分、鹿児島 |

| 4(4) | あきたこまち | 6.7% | 秋田、茨城、岩手 |

| 5(5) | ななつぼし | 3.2% | 北海道 |

| 6(6) | はえぬき | 2.9% | 山形 |

| 7(7) | まっしぐら | 2.4% | 青森 |

| 8(8) | キヌヒカリ | 1.9% | 滋賀、兵庫、京都 |

| 9(10) | ゆめぴりか | 1.8% | 北海道 |

| 10(9) | きぬむすめ | 1.8%△0.1 | 島根、岡山、鳥取 |

| 順位 | 品種名 | 作付割合 | 主要産地 |

|---|---|---|---|

| 11(11) | こしいぶき | 1.5% | 新潟 |

| 12(12) | つや姫 | 1.4% | 山形、宮城、島根 |

| 13(13) | あさひの夢 | 1.3% | 群馬、栃木、茨城 |

| 14(14) | 夢つくし | 1.1% | 福岡 |

| 15(16) | 天のつぶ | 1.0% | 福島 |

| 16(15) | ふさこがね | 0.9% | 千葉 |

| 17(17) | あいちのかおり | 0.8% | 愛知 |

| 18(18) | あきさかり | 0.8% | 広島、徳島、福井 |

| 19(19) | 彩のかがやき | 0.7% | 埼玉 |

| 20(21) | ハツシモ | 0.6% | 岐阜、愛知 |

(出所)公益社団法人 米穀安定供給確保支援機構「米ネット」、品種別作付動向(令和4年産)より

※ カッコ内の順位は前年産の順位

主な流通米の銘柄ごとに、そのお米の特徴をみていきましょう。なお、私が住んでいる長野県では、西日本で生産が主流のお米は出回っていないので、ここには挙げていません。あしからずご容赦を。

お米選びは、結構難しいものです。

評判がイイ、人気があるからと言っても、柔らかくもっちりした食感が好きな人もいれば、硬めで噛みごたえがある粘っこい食感が好きな人や、パラっとした食感が好きな人もいます。甘みがあり、お米の味を強く感じる方が好きな人もいれば、香りも甘みも控えめで、あっさりした味のお米が好みという人もいます。

食味・食感・粘り・香り・外観、何れに重みを置くかも人それぞれで、好き嫌いは十人十色と言っても過言ではありません。さらに問題なのは、生産地や作柄によってお米の品質が変わりますし、同じお米だとしても、炊き方や季節、重ねた年齢によって、人の好みが変わってきます。

まずは、いろいろなお米を買ってみて、様々な炊き方や調理、おかず選びにチャレンジし、年月をかけて自分好みのお米を探していくのも、楽しからずや(笑)。

※ 丸数字は、作付面積の多い順番。つまり多く売られているお米です。

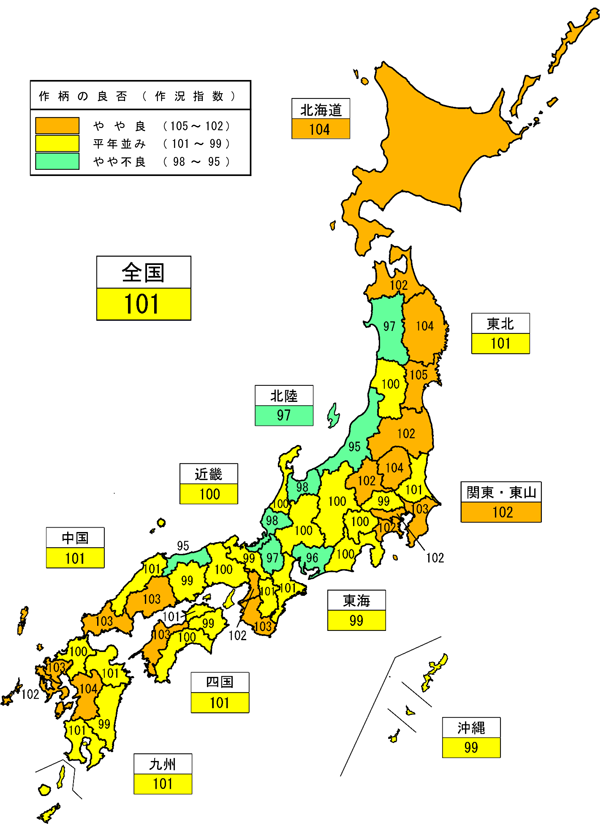

農水省は2023年11月10日、2023(令和5)年産水稲の10月25日現在の予想収穫量を公表しました。平年を100とした今年の作況指数は、全国で「101」です。9月25日時点での 100から1ポイント上昇しました。平成29年の 100以降の3年間は、98、99、99と平年を下回って推移していましたが、ここ3年間は全国的に米の作柄は平年並に回復しています。

都道府県別では、106以上の「良」はひとつも無く、昨年106だった北海道も今年は104の「やや良」(105~102)に低下、宮城県が105で全国一良い作柄となりました。一方、北陸を中心に「やや不良」(98~95)の都道府県は7県で、特に夏の猛暑と渇水に見舞われた米どころ新潟県が95と落ち込み、鳥取県と並んで全国一悪い作柄となってしまいました。

(出所)農林水産省(作況調査)より

日本穀物検定協会では、良質米作りの推進と米の消費拡大に役立てるため、昭和46年産米より、全国規模の代表的な産地品種について香りや粘りなど6項目を対象に食味試験を行い、その結果を毎年「食味ランキング」として発表しています。

日本穀物検定協会が2024年2月29日に発表した、令和5年(2023年)産米の食味ランキングによると、5段階評価で最上級の「特A」の評価を受けたのは、出品数全体(144銘柄)の3分の1にあたる 43銘柄でした(前年比3銘柄増加)。過去最高だった平成30年の 55銘柄を筆頭に、令和元年の 54銘柄、令和2年の 53銘柄と高評価が続いていましたが、令和3年以降は夏の猛暑や水不足、秋の長雨や日照不足などによる天候不良の影響で 40数銘柄に減ってしまっています。

今回初めて特Aとなったのは、秋田「サキホコレ」、青森「はれわたり

」、静岡の東部・西部「きぬむすめ

」の4産地品種でした。一方、特AからAにランクを下げた銘柄は、上越産や福島産など5つの産地のコシヒカリを含む12銘柄で、青森産「晴天の霹靂」や、山形(庄内)産「雪若丸」など、東日本の銘柄が目立っています。一方、Aから特Aに昇格したのは12銘柄で、兵庫(県北)産「きぬむすめ

」や、島根産「つや姫

」、熊本(県北)産「森のくまさん

」など、西日本の産地が中心でした。そして、令和5年時点での特Aの連続記録の最長は、北海道産「ななつぼし

」と、佐賀産「さがびより

」で、いずれも14年連続で特Aを獲得しています。

食味試験は、日本穀物検定協会において選抜訓練した専門の評価員100名が銘柄を隠した状態で試食し、白飯の「味・香り・粘り・硬さ・外観・総合評価」の6項目について、複数産地コシヒカリのブレンド米を基準米とし、これと試験対象産地品種のものを比較評価する、相対法により行います。

評価は、それぞれの項目について”基準と同じ”は「0」、これより良・不良の度合いにより、”僅かに・少し・かなり”の3段階でプラス・マイナス1を加えることで、評価値を求めます。

食味ランキング区分は、食味の総合評価結果が、基準米より特に良好なものを「特A」、良好のものを「A」、おおむね同等のものを「A’」、やや劣るものを「B」、劣るものを「B’」と、ランク付けされます。

| 都道府県 | 品種名(地区) |

|---|---|

| 北海道 | ななつぼし ゆめぴりか |

| 青森県 | はれわたり |

| 岩手県 | 銀河のしずく |

| 宮城県 | |

| 秋田県 | あきたこまち サキホコレ |

| 山形県 | つや姫 雪若丸 |

| 福島県 | |

| 茨城県 | |

| 栃木県 | コシヒカリ |

| 群馬県 | |

| 埼玉県 | 彩のきずな |

| 千葉県 | |

| 神奈川県 | |

| 新潟県 | コシヒカリ |

| 富山県 | |

| 石川県 | |

| 福井県 | いちほまれ |

| 山梨県 | |

| 長野県 | コシヒカリ |

| 岐阜県 | コシヒカリ |

| 静岡県 | にこまる きぬむすめ |

| 愛知県 | ミネアサヒ |

| 三重県 | コシヒカリ |

| 滋賀県 | みずかがみ |

| 京都府 | |

| 兵庫県 | コシヒカリ きぬむすめ |

| 奈良県 | |

| 和歌山県 | |

| 鳥取県 | きぬむすめ |

| 島根県 | つや姫 きぬむすめ |

| 岡山県 | きぬむすめ にこまる |

| 広島県 | 恋の予感 |

| 山口県 | |

| 徳島県 | |

| 香川県 | |

| 愛媛県 | ヒノヒカリ にこまる |

| 高知県 | にこまる |

| 福岡県 | 元気つくし |

| 佐賀県 | さがびより 夢しずく |

| 長崎県 | にこまる |

| 熊本県 | 森のくまさん |

| 大分県 | ヒノヒカリ ひとめぼれ つや姫 |

| 宮崎県 | |

| 鹿児島県 | あきほなみ |

なお、令和5年産米の食味試験でも、食味ランキング外の話題性のある産地品種についても食味試験を実施し、「参考品種」として発表されました。従来の食味ランキング試験の対象基準となる作付面積1,000ha以上又は生産量5,000t以上を満たしていない産地品種であって、道府県が、今後主力品種として普及していく方針の新品種が対象です。

これまで「特A」を獲得したのは、令和2年産では群馬県(東毛)「いなほっこり![]() 」、令和3年産では秋田県「サキホコレ

」、令和3年産では秋田県「サキホコレ![]() 」、令和4年産では秋田県「サキホコレ

」、令和4年産では秋田県「サキホコレ![]() 」(2年連続)と、青森県「はれわたり

」(2年連続)と、青森県「はれわたり」、大分県「なつほのか

」の3銘柄が選ばれています。そして今年(令和5年産)は、2つの産地品種が「特A」に選ばれました!。

※ ランク欄の( )は昨年度の評価ランク。(-)は昨年度試験無し。

※印を付けたのは、昨年の「A」評価等あるいは評価外から今年新規に「特A」を取得した産地米。

一口に「ブランド米」と言っても、その定義は曖昧で、捉えられ方も様々です。例えば、全国の作付割合で3分の1を占め、最も多く生産されているのお米の品種は「コシヒカリ」ですが、特定の地域で、定められた生産方法で産出され、特定の品質を確保した場合に称することが出来るブランド・コシヒカリがあります。その代表が、「魚沼(産)コシヒカリ」で、魚沼地域(魚沼市・南魚沼市・十日町市・小千谷市・長岡市(旧川口町)・湯沢町・津南町)で収穫されたコシヒカリのうち、検査を受けて特に品質が高いと認められたお米だけが名乗ることが出来ます。同様に、新潟県出雲崎町では、定められた栽培基準の下で同町内で生産され一定の品質を確保したコシヒカリに、2020年(令和2年)から「出雲崎の輝き」という新ブランド名を冠して売り出しました。同様に、水戸市国田地区の米生産者8人は、施肥改善や低農薬などに取り組み、食味値80以上のコシヒカリを県都・水戸を組み込んだ「ミトヒカリ」と命名し販売する協議会を2014年に立ち上げています。また、各地の農業試験場や民間において米の品種改良は日々研究が進み、毎年平均十数種類もの新品種が登録されています。その中で、お米として食べて美味しく、生産しやすくて栽培農家が増えることで全国的に販売できる量が確保でき、新ブランド米として認知されるに至る新品種のお米もあります。ここでは、近年人気が高まっている、後者の新ブランド米に焦点を絞って紹介したいと思います。

近年の新ブランド米の人気をけん引したのは、2009年に全国販売が始まり本格デビューを果たした「ゆめぴりか」(北海道)や2010年の「つや姫」(山形県)、2015年に一般販売が行われた「青天の霹靂(へきれき)」(青森県)などでしょう。そして、50年近くにわたり実施され続けてきたコメの生産調整(減反政策)が、2018年度に廃止されることとなり、つや姫や青天の霹靂に続けと、2017年頃から全国各地において、新たに誕生した新品種のお米を全国的に売り出そうとブランド戦略を練り、キャッチーなネーミングとキャッチコピーを付してPRサイトを立ち上げる動きが加速しました。しかし、一時は注目を浴び、魚沼産コシヒカリに匹敵する高値で取り引きされた新ブランド米の多くが、今や下火になりつつあります…。

しかし価格はともかく、出回る量が少なくて、なかなか手に入らない新ブランド米、運よく買える機会があったら、ぜひ試しに買ってみたいものです!(笑)。

最近登場の全国各地の新ブランド米

※ デビュー年は、品種によって産地生産が始まった年や全国販売が開始された年など定義は様々ですが、ここでは基本的に、本格販売が開始された年をデビュー年としています。

![]()