道具は高いし手間のかかるホットワクシング。でも、工夫すれば格安・手軽に出来ますよ!

併せて「スキーのワックス台を自作してみた!」や「スキー板の車載ケースを自作してみた!」のページもご覧ください。

長野生まれのスキーヤーですが、その昔、仕事先の関西から北海道に滑りに行ったら、自分の腕前(脚前)が急に上手くなったんじゃ?と、驚いたことがあります。雪質も大事ですが、よく滑る板かどうかで、自分の滑りは大きく変わります!。

とは言え、ワックス掛けが大事なことは分かっていても、手間もコストもあまり掛けたくないのが本音。個人的には、一日数時間滑るファンスキーであれば、ガリウムの「GENERAL・F・Set」が、一番のおすすめ!。定価は2,400円(税別)ですが、ネットショップ等なら1,500円ほどで買えます。クリーナー、ベース固形ワックスと滑走液体ワックス、コルクとナイロンブラシがセットになっていて、これが1セットあれば、ノーブランドのスプレーワックスの比ではない、そこそこの滑りが手に入れられます。ワックス掛けの作業時間も、慣れれば5分か10分程度で、とても簡単です。とは言え、手抜きはそこそこにして、スキーシーズンの初めくらいは、せめて真面目にホットワックスを掛けましょう(汗)。

ホットワクシング(ホットワキシング)の一番の問題は、手間もかかりますが、それ以上に道具を揃えるのにお金が掛かること(汗)。消耗品のベースワックス等は別にして、道具を揃える最初の投資金額だけで、最低でも数万円は当たり前に掛かってしまいます(汗)。

| SWIX WAXING SET 【スイックス ワクシング セット】【スノーボード チューンナップ】【ワックス アイロン ブラシ】【日本正規品】【即納】 価格:11000円 |

そこで、出来るだけお金を掛けずに、代用品で済ませることにします!。

まず、チューンナップ用の作業台(チューンナップスタンド)は、軽トラの荷台がベスト!(笑)。スキー板を作業台に固定するための、バイス(万力)も不要になります。

まず、チューンナップ用の作業台(チューンナップスタンド)は、軽トラの荷台がベスト!(笑)。スキー板を作業台に固定するための、バイス(万力)も不要になります。

荷台を囲う板(パネル)のことを「あおり」と言いますが、そこに「あおりガード」とか「荷台パネルカバー」と呼ばれる、ゴム製のカバーが付いていると、なおベスト。荷台の角を使って、スキー板を逆さまに置くと、作業をする高さ的にも、ちょうどいい感じ。ゴムバンドなどを使って、スキー板のビンディングを下に引っ張り、荷台に固定するとなおイイですが、荷台の角に前後のビンディングがちょうど収まるまで寄せておけば、固定しなくてもさほど苦にはなりません。

ホットワックス用のアイロンは、とても高価なのに、なぜか家庭用のアイロンはとても安価!?。安いアイロン

ホットワックス用のアイロンは、とても高価なのに、なぜか家庭用のアイロンはとても安価!?。安いアイロン![]() なら、1千円前後から買えます。わざわざ買わなくても、一家に一台くらい、不要になった古いアイロンが転がっていたりしますので、それで代用しましょう!(笑)。

なら、1千円前後から買えます。わざわざ買わなくても、一家に一台くらい、不要になった古いアイロンが転がっていたりしますので、それで代用しましょう!(笑)。

家庭用のアイロンには、スチームの穴が開いていたりしますが、大して問題にはなりません。問題は、底面がテフロン加工されていて、ワックスをはじいてしまうこと。そのため、紙やすりやサンダーをかけて、テフロン被覆を剥いで、金属面を出してやる必要があります。紙やすりで削ろうと思うと、これが結構大変(汗)。私は、電動ドライバーに、「六角軸ペーパーホイル![]() 」を装着して、手抜き作業。番手は、#60(IH-765)を使いました。

」を装着して、手抜き作業。番手は、#60(IH-765)を使いました。

最初に、古いワックスや汚れを落すために、リムーバーやクリーナーを塗って、ティッシュなどで拭き取ってから、ブラシをかけて、さらに汚れを落とすために使うのが、「ブロンズブラシ」。これが、スキー用品店で買うと、4千円以上もします(汗)。

そこで、私が使った代用品は、大工道具の「真鍮ブラシ![]() 」。ブロンズは銅とスズの合金で、真鍮(しんちゅう)は銅と亜鉛の合金なので、違う材質ではありますが、どちらも含有量が多いのは銅なので、似たような物かと・・・(汗)。真鍮ブラシ(小判型)なら、ホームセンターで400円ほどで買うことができます!(笑)。

」。ブロンズは銅とスズの合金で、真鍮(しんちゅう)は銅と亜鉛の合金なので、違う材質ではありますが、どちらも含有量が多いのは銅なので、似たような物かと・・・(汗)。真鍮ブラシ(小判型)なら、ホームセンターで400円ほどで買うことができます!(笑)。

ワックス掛けのフィニッシュに使う「ナイロンブラシ」も、ホームセンターで物色すれば、別の代用品が見つかりそうですが、ガリウムの「GENERAL・F・Set」に入っていたミニブラシで、十分事足ります(笑)。

スクレーパーは、プラスチック製だと、出来るだけ厚みのある方が作業がしやすいので、これはガリウムの3mm品をちゃんと購入。ただし、金属製でよければ、ホームセンターの大工道具コーナーで、数百円から買うことができます(笑)。

まず、スキー板のビンディングに付いているブレーキが下がっていると邪魔になるので、上げておく必要があります。

まず、スキー板のビンディングに付いているブレーキが下がっていると邪魔になるので、上げておく必要があります。

一番簡単なのは、スキー板にブーツを履かせてしまえばいいのですが、ブーツがワックスで汚れてしまいます(汗)。そこで、スキーを買った時にオマケで貰った「スキーバンド」を利用して、止めることにします。捨てずに取って置いて助かりました(笑)。初めての出番です!。ショップに行けば、「ブレーキストッパー」といった商品名で、専用のゴムひも等が売られていますが、工夫すれば何でも使えます(笑)。

なお、作業する軽トラの荷台は、ワックスがこぼれて、結構汚れます。汚れるのが嫌なら、新聞紙などを広げ、風に飛ばされないように、貼り付けておきます。

板を軽トラの荷台に置いてひっくり返したら、まずは、スキー板に付いた汚れを落してキレイにします。保管中に付いた埃はもちろん、白くきれいに見える雪ですが、滑っていると意外と汚れるもの。古いワックスも落とす必要があります。新品で購入したばかりの板でも、汚れが付いているので、この作業は必要です。

一番簡単なのは、「リムーバー

一番簡単なのは、「リムーバー![]() 」や「クリーナー

」や「クリーナー![]() 」を使って、ティッシュや布などで拭き取ります。ガリウムの「液体クリーナー

」を使って、ティッシュや布などで拭き取ります。ガリウムの「液体クリーナー」がおすすめ。ただし、拭いただけだと、滑走面にある無数の細かい縦溝(ストラクチャー)内に入り込んだ汚れを取り除くことが難しいため、「ブロンズブラシ

![]() 」(私は「真鍮ブラシ

」(私は「真鍮ブラシ![]() 」で代用)を使い、トップからテール方向に少々力を掛けながらブラッシングします。その後、「ファイバーテックス

」で代用)を使い、トップからテール方向に少々力を掛けながらブラッシングします。その後、「ファイバーテックス」や丈夫な布などで拭き、ケバ立ちを取ってキレイにします。

手順書的通りだとこうなりますが、まぁガリウムの液体クリーナーだけで済ませても、イイかな?・・・(汗)。

アイロンを温めてから、スキーの上で固形ワックスをアイロンに直接あてて溶かしながら、ポツン・ポツンとスキー板の上にワックスをばら撒きます。

アイロンを温めてから、スキーの上で固形ワックスをアイロンに直接あてて溶かしながら、ポツン・ポツンとスキー板の上にワックスをばら撒きます。

その後、板の上に「ワクシングペーパー![]() 」を被せ、その上からアイロンを当てて、ペーパーと一緒にアイロンを動かしながら、先に落としたワックスを溶かして延ばしていきます。

」を被せ、その上からアイロンを当てて、ペーパーと一緒にアイロンを動かしながら、先に落としたワックスを溶かして延ばしていきます。

ここで重要となるのは、アイロンの温度!。ワックスには、それぞれ120℃や130℃といった、適切なアイロン温度が示されています。家庭用のアイロンの温度設定は、高中低の3段階だと、通常は「低」が80~120℃前後、「中」が140~160℃、「高」が180~210℃となっています。ちょうど、低と中の間ですが、私が使った家庭用アイロンは、高中低でさらに上下が選べ、全部で6段階になっていますが、「中の下」くらいがちょうどいい感じ!。アイロン温度的には高めかもしれませんが、長野で真冬に寒風が吹く外で作業をするとなると、通常は氷点下前後の気温。熱いアイロンも、すぐに冷めてしまいます(汗)。アイロンの温度は、低いよりは高い方が、作業はしやすくなりますが、板を傷めてしまわないかと心配。まずは低温から始めて、数回作業を繰り返せば、だいたい温度感覚が掴めて来るので、徐々にアイロンの温度を上げていきましょう!(笑)。

ホットワックスが常温まで冷めたら、とは言え、真冬の室外ならあっという間。余分なワックスを「スクレーパー

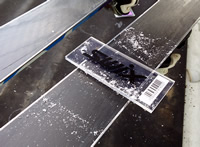

ホットワックスが常温まで冷めたら、とは言え、真冬の室外ならあっという間。余分なワックスを「スクレーパー![]() 」を使って削り落します。この作業が、削ったワックスの小片が散らかるため、一番やっかいです(汗)。

」を使って削り落します。この作業が、削ったワックスの小片が散らかるため、一番やっかいです(汗)。

スクレーパーは、薄いのから厚いの、小さいのから大きいのまで様々です。手に馴染みやすい大きさで、厚い方が作業はしやすいかと思います。せっかく延ばしたワックスを削り取るのは、何かとっても勿体ない感じがしますが、延ばすワックスの量をケチるのも、削るワックスの量を控えるのも、どっちも最悪です(汗)。

こうした一連のワクシング作業も、慣れれば1セットあたり20分ほどで済みます。まずは一度、その効果をお試しあれ!。

最後に、ホットワクシングとは関係ありませんが、ワックス掛けの注意点を、私の失敗談を踏まえてひとつ・・・。

たとえ、丁寧にホットワクシングを塗ったとしても、泊まり掛けでのスキーや、連日続けて出掛ける際の二日目は、スプレーワックスで済ませざるを得ません。それも、まだスキー場に出掛ける前に塗っておけばいいのですが、大抵は忘れて、スキー場に着いてから慌てて塗るのが関の山(汗)。

先日も、スキー場に到着して、着替え終わってから、慌てて板にスプレーワックスをたっぷり塗り、コルクで擦るどころか、布で拭き取ることもせず、そのまま肩に担いで、リフトへと直行!。

何本か滑って汗をかいたので、ゴンドラに乗っている間にゴーグルを外しヘルメットを脱ぎ、首筋の汗をタオルで拭っていると、今年新調したばかりの新品のスキーウェアに、何やら白い汚れが何か所も付いているのを発見!。グゲェ~。スキー板に塗った余分なワックスが、ウェアにべっとりと付いてしまいました・・・(泣)。

家に帰ってから、お湯に浸したタオルで拭ってみましたが、いくら擦っても、ほとんど落ちません(汗)。ワックスリムーバー(クリーナー)をスプレーしようかとも考えましたが、何万円も出して買ったばかりの新品ウェアなので、無謀なチャレンジは出来ず、断念。シーズンオフに、クリーニングに出すことにして、今シーズンはこの状態で我慢して着つづけることに。とは言え、気になるのは自分だけで、ほとんど他人には気付かれないような汚れなんですけどね・・・(汗)。

スプレーワックスに限らず、ワックスを塗った後は、コルクやブラシで擦ったり、布で拭いて、余分なワックスを落すようにしましょう!。

![]()