スキーをロッカータイプに新調したら、この歳になってスキー熱が復活。「道具じゃないよ、腕だよ!」と言いたいところですが、腕は買えなくても道具なら買い換えられます!

※ 新しく「スキー&スノボ|あると便利!とっておきグッズとおすすめ裏技情報」のページを公開しました!(2022年2月)

※ 「来季 NEW MODELスキー試乗会 スケジュール」および「バッジテスト 開催日カレンダー」のページを更新中です!

まずは、スキー板の選び方を、おさらいしておきましょう。

なお、スキー用具に精通された上級者や、競技スキーをしている人は、それぞれご自分の好みや選択条件をお持ちだと思うので、ここでは、初心者の方や、中級者だけど用具の事はあまり知らないという方向けに、ごく一般的な情報を、整理しておきます。

したがって、競技用スキーや、フリースキー(バークで飛んだり回転したりするフリースタイルのスキー)、極端なオールマウンテンやファットスキーなどは、対象外です。あくまで、一般レジャーのレベルで、ゲレンデを滑るための、初心者用・中級者用・上級者用とか、コンフォート系、オールラウンド系、デモ系(基礎系・技術系)などに分類されているスキーを、対象とします。

昔は、スキー板の長さは、身長+10~15cmくらいが基準でした。170cmの私は、店では180~185cmの板を勧められるのですが、当時は、2mオーバーの長板を操れる腕前がステータスだった時代ですので、見栄っ張りな私は、つい190~195cmの板に手を伸ばして、苦労するスキー人生を送ってきました・・・。

昔は、スキー板の長さは、身長+10~15cmくらいが基準でした。170cmの私は、店では180~185cmの板を勧められるのですが、当時は、2mオーバーの長板を操れる腕前がステータスだった時代ですので、見栄っ張りな私は、つい190~195cmの板に手を伸ばして、苦労するスキー人生を送ってきました・・・。

しかし、1990年代になって、カービングスキーが登場すると、スキー板の長さは、劇的に短くなりました。今ではロッカータイプのスキーが主流になりつつありますが、身長(マイナス)-5cm~-15cmが標準と言われています。だいたい、立った時に、目の高さになる長さが、ひとつの目安となります。

この目安は、子供のスキー板(ジュニア スキー

この目安は、子供のスキー板(ジュニア スキー![]() )でも同じですが、子どもの成長は早く身長が毎年5cmくらい伸びますので、購入するにあたっては長さ選びが悩ましいところです。スキーを始めたばかりか、あるいは幼児の時は、できるだけ目安の長さ(身長-10~-15cm)を参考にして上達を促し、上達してきたら身長近くの長さ(身長-10cm~±0;長くても身長まで)にして数シーズン持たせるといった感じでしょうか。

)でも同じですが、子どもの成長は早く身長が毎年5cmくらい伸びますので、購入するにあたっては長さ選びが悩ましいところです。スキーを始めたばかりか、あるいは幼児の時は、できるだけ目安の長さ(身長-10~-15cm)を参考にして上達を促し、上達してきたら身長近くの長さ(身長-10cm~±0;長くても身長まで)にして数シーズン持たせるといった感じでしょうか。

そもそも、今のスキーは、あまり身長を気にする必要が無くなっています。以前は、背の高い人のバランスを保持したり、体重の重い人を支えるために、ある程度のスキー板の長さが必要だったため、身長±何センチといった選び方をしていました。しかし今では、スキー板の技術的な進歩により、ある程度の長さがあれば、身長の高い人も低い人も、体重が重い人も軽い人も、平均的にそのバランスを支えられる時代になったわけです。

したがって、今では身長というより、成人の男性であれば160cm~165cmくらいが主流で、女性だと150cm~155cmくらいが主流になっています。もちろん、人より背が高い/低い、人より体重が重い/軽い、上手/下手、スピードを出して大回りがしたい/コブで小回りがしたい、等々、それぞれの状況や希望に応じて、±5cm位の範囲で、長さの上下を調整します。

昔の板から、十年ほど前にカービングの板に買い換えた時、スキー板の変わりようにビックリしました。今まで曲げることに苦労していたのに、身体を傾ければ自然に曲がってくれるのですから。滑り方自体も、カービングスキーになって、大きく変わりました。

しかしここ数年で、スキー板は単なるカービングタイプから、ロッカータイプへと、更なる進化を遂げました。この変化は、カービングが登場した当時より、もっと劇的な変化のように、私は感じています。スキーを曲げるという感覚から、スキーが勝手に曲がる、っていうくらい、感じ方に違いがあります。

これからスキーを始める、あるいは、昔やっていて再開するという人は、ぜったいロッカー、それもチップロッカー(トップロッカー)のスキー板を選ばれることを、お勧めします。安くなっているからと言って、くれぐれも古いカービングの在庫モデルを売りつけられないように。(英tip=先、先端)

ロッカースキーとは、詳しくは他に譲るとして、簡単に言うと、”キャンバーが弱く、板の前や後が反り返っている”構造のスキー板のことです。通常のスキー板は、前後に対して真ん中が反り上がっている”キャンバー”形状になっています。このキャンバーによる板のテンションで、体重を支えたり、曲りを生み出すことができる構造です。ロッカーは、このキャンバーを弱め、更に板の前後を浮かせることで、より曲がりやすいスキー板になっています。前(トップ)だけ反らせたタイプが、チップロッカー(メーカーによって、トップロッカー、オンピステロッカー、スピードロッカー、アーリーライズ等、呼び方は様々)で、他にツインロッカーやパウダーロッカー、フルロッカーなど、色々なタイプのロッカースキーがあります。

ロッカースキーとは、詳しくは他に譲るとして、簡単に言うと、”キャンバーが弱く、板の前や後が反り返っている”構造のスキー板のことです。通常のスキー板は、前後に対して真ん中が反り上がっている”キャンバー”形状になっています。このキャンバーによる板のテンションで、体重を支えたり、曲りを生み出すことができる構造です。ロッカーは、このキャンバーを弱め、更に板の前後を浮かせることで、より曲がりやすいスキー板になっています。前(トップ)だけ反らせたタイプが、チップロッカー(メーカーによって、トップロッカー、オンピステロッカー、スピードロッカー、アーリーライズ等、呼び方は様々)で、他にツインロッカーやパウダーロッカー、フルロッカーなど、色々なタイプのロッカースキーがあります。

初心者や中級者には、ターンのきっかけがつかみやすく、ターンの後半ではエッジグリップが効きやすい、チップロッカー(トップロッカー)が、お勧めです。

スキー人口が減って、スキー板が昔のように売れなくなってしまった昨今、スキーメーカーが考え出した戦略は、滑るシーン(用途や目的)に応じて、スキー板を換えるべきという作戦です。つまり、一人のスキーヤーが、何種類ものスキー板を買って、使い分けてくれれば、スキー人口が半減しても、昔より数は売れるかもしれない、まさにネズミ算的で、見事な発想です!(笑)。

スキー人口が減って、スキー板が昔のように売れなくなってしまった昨今、スキーメーカーが考え出した戦略は、滑るシーン(用途や目的)に応じて、スキー板を換えるべきという作戦です。つまり、一人のスキーヤーが、何種類ものスキー板を買って、使い分けてくれれば、スキー人口が半減しても、昔より数は売れるかもしれない、まさにネズミ算的で、見事な発想です!(笑)。

しかし、ジモッチーで、何本ものスキー板を車に積んで出かけられる人はいいですが、年に数回しかスキーに行かない、あるいは電車やバスを乗り継いで、スキー板を担いだり、宅急便で送る必要のある人は、何本ものスキー板を持っていても、宝の持ち腐れ、まったく用を成しません。できるだけ、シーズン初めの新雪から、シーズン終わりのアイスバーン、シーズン最後のザラメ雪まで、一枚のスキー板で、オールマイティに済ませたいというのが、ファン・スキーヤーの切なる思いです。

今、スキーショップに行ってスキー板を見ると、昔のスキーヤーは見たことも無い、幅とかラディウスとか、複数の種類の数字が並んだ一覧表が、スキー板に貼られていて、ビックリします。この複数の数字の組み合わせが、スキーメーカーやブランド、ラインナップシリーズやモデル毎に、それぞれ全く違っているので、どれを選んだらよいか、チンプンカンプンに。

基本的には、スキー板のセンター幅で雪質(深雪か圧雪か)に対応して、サイドカーブの回転半径(ラディウス)とウェストのくびれ具合で、曲りやすい回転の大小に対応しています。こだわる人は、スペックを比べてみると良いですが、面倒な人は、おおよその目安として、センター幅が70mm~78mm前後で、ラディウス(R)が14m~17m前後の範囲に入っているような、オールラウンド(オールマイティ)なスキー板を選ぶと、ビギナーにもおすすめです。

| センター幅 | 適用 |

|---|---|

| 70mm未満 | よりタイトでビビッドな滑りを目指す、デモ(基礎)系。上級者・エキスパート向け。 |

| 70~75mm | オンピステ(圧雪されたゲレンデ)向き。初心者から中級者でも扱いやすい、コンフォートタイプに多い。 |

| 75~80mm | よりゲレンデや雪質への対応、滑りの幅が広がる、オールラウンドタイプに多い。 |

| 80mm以上 | セミファット。オンピステよりオフピステ(圧雪されていないゲレンデ)や悪雪で能力を発揮。オールマウンテンタイプに多い。 |

| 90mm以上 | ファットスキー。センター幅が広くなればなるほど深い新雪(パウダー)への対応力が増大するが扱い難くなるので、max120㎜位まで。 |

| サイドカーブ ラディウス(R) |

適用 |

|---|---|

| 14m未満 | 小回りしやすい。 |

| 14~17m | 中周り、オールラウンド向き。 |

| 17m以上 | 大回りが得意。 |

| 30m以上 | FIS対応GS板。SGは45m以上。 |

Salomon (サロモン)

Salomon (サロモン) サロモン(Salomon Group)は、1947年に

サロモン(Salomon Group)は、1947年に フランスで設立されました。当初はビンディングの専業メーカーでしたが、その後、ブーツや板の生産も手掛けるようになりました。一時期、ゴルフ用品メーカーのテーラーメイド(米国)と合併して事業を拡大させますが、業績に陰りが出始めると、アディダス(ドイツ)に買収され、さらにアディダスから、フィンランドのコングロマリットであるアメアスポーツ(Amer Sports Corporation)に売却されて、今はアメアポーツ・グループの傘下に納まっています。

フランスで設立されました。当初はビンディングの専業メーカーでしたが、その後、ブーツや板の生産も手掛けるようになりました。一時期、ゴルフ用品メーカーのテーラーメイド(米国)と合併して事業を拡大させますが、業績に陰りが出始めると、アディダス(ドイツ)に買収され、さらにアディダスから、フィンランドのコングロマリットであるアメアスポーツ(Amer Sports Corporation)に売却されて、今はアメアポーツ・グループの傘下に納まっています。 ATOMIC (アトミック)

ATOMIC (アトミック) アトミック(Atomic Austria GmbH)は、1955年に

アトミック(Atomic Austria GmbH)は、1955年に オーストリアで設立されました。当初はスキー板の専業メーカーでしたが、その後はビンディングやブーツへと、事業を多角化していきました。スキー板では一時、フランスのロシニョールと双璧をなすメーカーとして君臨しましたが、スノーボード市場に押されて、1994年に破産に陥ってしまいました。そこで、アメアスポーツ(Amer Sports Corporation)に買収されて、再建が図られ、現在はサロモンと共に、アメアスポーツ・グループの傘下に納まっています。2013年のスキー生産本数は160万ペアとなり、現在では、世界最大のスキーブランドへと復活を遂げました。

オーストリアで設立されました。当初はスキー板の専業メーカーでしたが、その後はビンディングやブーツへと、事業を多角化していきました。スキー板では一時、フランスのロシニョールと双璧をなすメーカーとして君臨しましたが、スノーボード市場に押されて、1994年に破産に陥ってしまいました。そこで、アメアスポーツ(Amer Sports Corporation)に買収されて、再建が図られ、現在はサロモンと共に、アメアスポーツ・グループの傘下に納まっています。2013年のスキー生産本数は160万ペアとなり、現在では、世界最大のスキーブランドへと復活を遂げました。 ノルディカ(NORDICA)は、イタリアで1939年に革靴メーカーとして創業しました。戦後、登山靴からスキー靴へと軸足を移すと、1950年にはイタリア人のアルペンスキーヤー、ゼノ・コロ選手がノルディカのブーツを履いてワールドカップの滑降とGSで優勝し、一躍その名を世界に広めました。1970年代には、ノルディカは世界のスキーブーツ市場でシェア3割を誇ったとされます。

ノルディカ(NORDICA)は、イタリアで1939年に革靴メーカーとして創業しました。戦後、登山靴からスキー靴へと軸足を移すと、1950年にはイタリア人のアルペンスキーヤー、ゼノ・コロ選手がノルディカのブーツを履いてワールドカップの滑降とGSで優勝し、一躍その名を世界に広めました。1970年代には、ノルディカは世界のスキーブーツ市場でシェア3割を誇ったとされます。 BLIZZARD (ブリザード)

BLIZZARD (ブリザード) ブリザード(Blizzard Sport GmbH)は、オーストリアで1945年に設立されました。その後、

ブリザード(Blizzard Sport GmbH)は、オーストリアで1945年に設立されました。その後、 オーストリアのスキー界を背負って立つ存在にまで成長し、1996年には世界で最初にカービングスキーを製品化しました。

オーストリアのスキー界を背負って立つ存在にまで成長し、1996年には世界で最初にカービングスキーを製品化しました。 KASTLE (ケスレー)

KASTLE (ケスレー) オーストリアで設立されました。ケスレーの板は、1980年代までアルペン競技界で高い評価を受けていました。1956年のコルティナダンペッツォ冬季オリンピックで、三冠を成し遂げたトニーザイラー選手や、1980年代のワールドカップで4連勝したツルブリッゲン選手など、往年のアルペン界のスターが、ケスレーの板を使用していました。

オーストリアで設立されました。ケスレーの板は、1980年代までアルペン競技界で高い評価を受けていました。1956年のコルティナダンペッツォ冬季オリンピックで、三冠を成し遂げたトニーザイラー選手や、1980年代のワールドカップで4連勝したツルブリッゲン選手など、往年のアルペン界のスターが、ケスレーの板を使用していました。 K2 (ケーツー)

K2 (ケーツー) K2(K2 Corporation)は、1962年に

K2(K2 Corporation)は、1962年に 米国で設立されました。その後、数々の買収と転売が行われつつ事業を高角化、社名もK2 Incと変更されました。2007年に、ジャーデン(Jarden Corporation、米国)に買収され、今ではフォルクルやマーカーと並んで、Jardenグループの傘下の一ブランドになってしまいました。現在、K2 Sportsのブランドで、スキーやスノーボード用品、インラインスケート、自転車、アパレル等が扱われています。

米国で設立されました。その後、数々の買収と転売が行われつつ事業を高角化、社名もK2 Incと変更されました。2007年に、ジャーデン(Jarden Corporation、米国)に買収され、今ではフォルクルやマーカーと並んで、Jardenグループの傘下の一ブランドになってしまいました。現在、K2 Sportsのブランドで、スキーやスノーボード用品、インラインスケート、自転車、アパレル等が扱われています。 フォルクル(Volkl Group)は、1923年に

フォルクル(Volkl Group)は、1923年に

ROSSIGNOL (ロシニョール)

ROSSIGNOL (ロシニョール) ロシニョール(Skis Rossignol SAS)は、

ロシニョール(Skis Rossignol SAS)は、 フランスの老舗スキーメーカーです。ロシニョール氏が、フランスで創業して初めてスキー板を作ったのは1907年のことですが、1955年に買収されてから、本格的にスキー分野に注力して、事業を拡大させました。1969年には、フランスのスキーメーカーのDynaster(ディナスター)を買収、1990年代にはスキーブーツのLange(ラング)、ビンディングのLook(ルック)やEmeryを買収し、事業の多角化を進めます。しかし、2005年には、サーフィンやスノーボードのブランドで知られる米国のQUIKSILVERに買収されてそのグループ傘下に入りますが、2008年にはオーストラリアのファンドに、その後はスウェーデンのファンドに転売されてしまいます。ただし、Skis Rossignol SAS社の本拠は、今でもフランスです。

フランスの老舗スキーメーカーです。ロシニョール氏が、フランスで創業して初めてスキー板を作ったのは1907年のことですが、1955年に買収されてから、本格的にスキー分野に注力して、事業を拡大させました。1969年には、フランスのスキーメーカーのDynaster(ディナスター)を買収、1990年代にはスキーブーツのLange(ラング)、ビンディングのLook(ルック)やEmeryを買収し、事業の多角化を進めます。しかし、2005年には、サーフィンやスノーボードのブランドで知られる米国のQUIKSILVERに買収されてそのグループ傘下に入りますが、2008年にはオーストラリアのファンドに、その後はスウェーデンのファンドに転売されてしまいます。ただし、Skis Rossignol SAS社の本拠は、今でもフランスです。 DYNASTAR (ディナスター)

DYNASTAR (ディナスター) ディナスター(DYNASTAR、日本語読みでダイナスターとも)は、1963年に

ディナスター(DYNASTAR、日本語読みでダイナスターとも)は、1963年に フランスで設立されました。1969年に、ロシニョールに買収されてしまい、今ではSkis Rossignol社の、一ブランドになっています。

フランスで設立されました。1969年に、ロシニョールに買収されてしまい、今ではSkis Rossignol社の、一ブランドになっています。 HEAD (ヘッド)

HEAD (ヘッド) ヘッド(HEAD)は、1950年に

ヘッド(HEAD)は、1950年に FISCHER (フィッシャー)

FISCHER (フィッシャー) フィッシャー(Fischer Sports GmbH)は、1924年に

フィッシャー(Fischer Sports GmbH)は、1924年に オーストリアで設立されました。ノルディックスキー、アルペンスキー、アイスホッケー用品などを製造しています。スキー業界は、時代の変化や事業拡大の失敗等により、買収や転売が繰り返された会社が多い中で、フィッシャーは、創業家一族が今でも経営を続けている、世界でも数少ないスキーメーカーのひとつです。日本にはFischer社の支社や支店はなく、スポーツ用品大手のゴールドウィンが、輸入総代理店となっています。

オーストリアで設立されました。ノルディックスキー、アルペンスキー、アイスホッケー用品などを製造しています。スキー業界は、時代の変化や事業拡大の失敗等により、買収や転売が繰り返された会社が多い中で、フィッシャーは、創業家一族が今でも経営を続けている、世界でも数少ないスキーメーカーのひとつです。日本にはFischer社の支社や支店はなく、スポーツ用品大手のゴールドウィンが、輸入総代理店となっています。 エラン(elan)は、1948年に

エラン(elan)は、1948年に Kneissl (クナイスル)

Kneissl (クナイスル) クナイスル(Kneissl)は、1861年に

クナイスル(Kneissl)は、1861年に オーストリアで設立されましたが、レジャー用スキーの生産を開始したのは、1919年のことです。その後、テニスラケットなどへと事業を拡大しますが、1980年に一回目の破産をしてしまいます。その再建下で、1990年に発表したビッグフットスキーが人気を博し、大手企業に買収されて、クナイスルは復活を遂げます。1992年に発表したエルゴ(ERGO)は、カービングスキーの元祖とも言われています。また一時は、スキーブーツのライケルを、クナイスルが買収したほどです。しかしその後、経営状況は再び悪化、親会社の事業の失敗などもあり、ファンド間で何回も転売された後、2011年に再び破産してしまいました。

オーストリアで設立されましたが、レジャー用スキーの生産を開始したのは、1919年のことです。その後、テニスラケットなどへと事業を拡大しますが、1980年に一回目の破産をしてしまいます。その再建下で、1990年に発表したビッグフットスキーが人気を博し、大手企業に買収されて、クナイスルは復活を遂げます。1992年に発表したエルゴ(ERGO)は、カービングスキーの元祖とも言われています。また一時は、スキーブーツのライケルを、クナイスルが買収したほどです。しかしその後、経営状況は再び悪化、親会社の事業の失敗などもあり、ファンド間で何回も転売された後、2011年に再び破産してしまいました。 ハート(Hart)は、1955年に

ハート(Hart)は、1955年に 小賀坂スキー製作所は、昭和33年(1958年)に設立された、

小賀坂スキー製作所は、昭和33年(1958年)に設立された、

また、

また、 ID oneは、

ID oneは、Yahoo!ショッピング スキー板人気ランキング(ウィークリー)

![]()

スキー靴の選び方、ブーツ選びで一番大事なことは、足に「フィット」することです。ビジネス用の革靴でも同じですが、どこかが当たっていると、擦れたり、マメになったりします。特にスキー靴は、シェルが固い上に大きな力が加わりますので、その痛さはハンパなく、とてもスキーを楽しむどころでは無くなってしまいます。値段も高いので、足に合わなかったからと、簡単に買い換えるわけにもいきません。スキー靴を買う時には、店員が嫌な顔をするくらい、時間をかけて履いて、歩いてみて、出来れば何度か足を運んで、選ぶようにして下さい。そのまま履くだけでなく、シェルからインナーを外して、インナーだけ履いてみることも、実際に外から手で足の指先の余り具合を確認できるので、おすすめします。

ただし、スキー靴の場合、指先や足幅のフィット感だけは、他の靴選びと異なります。普段履く靴であれば、指先に少し余裕があったり、少々横幅が広めくらいの方が、楽で快適かもしれません。しかし、スキー靴の場合、指先や横幅に余裕があると、ブーツの中で足がズレて、滑りに影響を及ぼします。例えば、競技スキーでは、ピチピチ・ギチギチ・ガチガチのブーツで、足元をガッチリと固めて、そのスピードと衝撃に耐えます。要は、「ピッタリとフィット」することが大切です。

もうひとつ重要なポイントは、シェルの硬さ(フレックス)です。スキーの場合、上級者になればなるほど、スキー靴に体重をかけて、身体(足)を沈める動作が強くなるので、スキー靴には、その力を支えられる硬さが必要になります。履いたり脱いだりが楽だとか、履いていて足が楽ちんだからと言って、シェルが柔らかすぎるブーツを買うと、上達したら物足りなくなったり、急斜面やコブを思い切って攻められなくなってしまいます。身の丈(技量)に合った、フレックスのブーツを選ぶのがおすすめです。バックルの数も、4つの物より3つや2つの方が脱着しやすく、歩きやすいですが、バックルが少ないと、当然ホールド性は弱くなりますので、これも技術レベルや体格(体重)に応じて選ぶ必要があります。

なお、いくら一番フィットしたからと買ったスキー靴でも、やはり最初は少し違和感があります。足に馴染むまでに、二日三日かかります。スキー板やスキー靴を買い替えたら、最初はあまり無理をせず、足に馴染むのを待ちましょう。買ってもらったランドセルが嬉しい新一年生じゃないですが、実際にスキーに行く前に、自宅でスキー靴を履いて過ごすのも、楽しいものですよ(笑)。

| 初級者 | 中級者 | 上級者 | |

|---|---|---|---|

| フレックス(硬さ) | 70~80 | 80~90 | 100~120 |

| ラスト(足幅) | 102~106mm | 100~104mm | 98~100mm |

なお、近年急速に普及の兆しを見せているのが、歩きやすくて滑りにくいグリップウォークソール(GRIP WALK SOLE=GW)を採用したスキーブーツ。駐車場からゲレンデまで、スキー靴で長い距離を歩かなければならない場合や、スキー場のレストランで急傾斜の階段を上り下りする場合など、とかくスキー靴は不便です(汗)。そんな不満を解消してくれるために登場したのが、靴底の形状が船底の様に出っ張って歩きやすくなった、グリップウォークソール!。最初からグリップウォークソールのブーツもありますし、後から交換可能なタイプのブーツもあります。しかし、注意しなければならないのが、ビンディング!。ビンディングがグリップウォークソール対応でないと、使えません・・・。

レーサーに人気で、ワールドワイドで露出の多いブランドとしては、ロシニョール・グループのラング(Lange、![]() )、テクニカ・グループのテクニカ(Tecnica、

)、テクニカ・グループのテクニカ(Tecnica、![]() )、ノルディカ(NORDICA、

)、ノルディカ(NORDICA、![]() )、ドロミテ(DOLOMITE、

)、ドロミテ(DOLOMITE、![]() 、スキー靴から撤退)の3兄弟、ダルベロ(DALBRLLO、

、スキー靴から撤退)の3兄弟、ダルベロ(DALBRLLO、![]() )などが挙げられます。これらのブランドは、何れもスキーブーツの専業メーカーから発展してきたブランドです。

)などが挙げられます。これらのブランドは、何れもスキーブーツの専業メーカーから発展してきたブランドです。

一時は、日本のゲレンデでも”LANGE信奉者”が闊歩していた時代もありましたが、レーサー志向性が強く、幅が狭くて硬いので、一般スキーヤーには実は履き難くかったりしたものです・・・。今では、サロモンやロシニョール、アトミックやヘッドなど、スキーの総合ブランドから、様々なタイプのスキー靴が展開されており、履きやすさやアフタースキーでの歩きやすさ、疲れにくさなどの快適性が、重要視されるようになってきました。

なお、往年のシニアスキーヤーは聞いたことがないかもしれませんが、”made in JAPAN”のレクザム(REXXAM、![]() )も、今では注目度が高いブーツのひとつです。レクザムは、大阪の電子部品メーカーだった隆祥産業が、既にスキーから撤退したヤマハのブーツ部門から人材を得て、1993年に立ち上げた、比較的新しいブランドです。モーグルの上村愛子選手が使用して、一躍有名になりました。そのため、今では社名もレクザムに変更されています。日本人の足には、日本のメーカーのスキー靴が合うと、拘るスキーヤーも多いようです。海外メーカーも、日本人の足型に合わせて開発しているはずなのですが、それでも今まで外国メーカーのブーツをいろいろ履いて合わなかった人は、まずは一度お試しあれ。

)も、今では注目度が高いブーツのひとつです。レクザムは、大阪の電子部品メーカーだった隆祥産業が、既にスキーから撤退したヤマハのブーツ部門から人材を得て、1993年に立ち上げた、比較的新しいブランドです。モーグルの上村愛子選手が使用して、一躍有名になりました。そのため、今では社名もレクザムに変更されています。日本人の足には、日本のメーカーのスキー靴が合うと、拘るスキーヤーも多いようです。海外メーカーも、日本人の足型に合わせて開発しているはずなのですが、それでも今まで外国メーカーのブーツをいろいろ履いて合わなかった人は、まずは一度お試しあれ。

amazon スキーブーツの売れ筋ランキング(リアルタイム)

Yahoo!ショッピング スキーブーツ人気ランキング(ウィークリー)

![]()

昔は、スキー板とビンディングは別々に選んで、スキーショップでブーツに合わせて取り付けてもらっていました。しかし最近のスキー板は、ほとんどがビンディングのベースと一体構造となっているので、スキー板を選べば必然的に取り付けられるビンディングも決まっています。ですから、ビンディングをメーカーやブランドで選ぶ時代では無くなってしまいましたが、それでも自分が使っているマテリアルの素性くらいは知っておいて、罰は当たりません。

ビンディングの老舗メーカーとしては、Jarden傘下のK2スポーツ・グループに属して、K2やフォルクルの板に採用されているマーカー(Marker、![]() )や、ヘッド傘下のチロリア(Tyrolia、

)や、ヘッド傘下のチロリア(Tyrolia、![]() )、ロシニョール・グループに属して、ロシニョールやディナスターの板に採用されているルック(Look、

)、ロシニョール・グループに属して、ロシニョールやディナスターの板に採用されているルック(Look、![]() )、アメア傘下でサロモンやアトミックの板に採用されているサロモン(Salomon、

)、アメア傘下でサロモンやアトミックの板に採用されているサロモン(Salomon、![]() )、などがあります。

)、などがあります。

なお、最近登場してきているビンディングが、グリップウォークソール対応のもの。ここで言う、グリップウォークとは、スリップし難いソールパターンと、歩きやすいラウンドソールをあわせ持った、スキーブーツのこと。スキー靴は、硬くて足首が曲がらないうえ、靴底も滑りやすく、雪道や凍った道路を歩くのが苦手ですし、階段の上り下りがとても大変!(汗)。そこで登場したのが、グリップウォークソールのスキーブーツ。各メーカーとも、品揃えをどんどん増やしてきています。しかし、グリップウォークソールのスキーブーツを履くには、ビンディングもグリップウォークソールに対応していなければなりません。「Z12 WALK」の様に、ビンディングの型番を見ただけで分かるタイプのものもあります。今後、スキー板を新調しようする場合は、将来のブーツの買い替えを見越して、グリップウォークソール対応のビンディングにしておいて、損はないかもしれませんよ(笑)。

ポールの素材は、レース用では高張力アルミが使用されていますが、一般的には、高価格帯のポールではカーボン製が、安価なストックではアルミ製のものが主流です。両者の複合タイプの商品もあります。カーボンは、アルミより軽量で細く作られているので、見れば太さで、安価なアルミ製のものとの違いが分かります。初級者を脱したら、次はカーボン製のポールを選ぶとよいでしょう。軽量でバランスがよく、振り出しが楽で、リズミカルな動作にも繋がります。

ポール(ストック)の長さ選び方は、「スキーストック長さの選び方:シナノ」のページも参考にしてください。一般的には、身長×0.67 cmが、長さの基準(目安)と言われています。また、ストックを逆さにして、雪面に刺さる部分を持って床に突いた状態で、肘の角度がほぼ90度になる状態が、適正な長さとも言われています。

ただし、腕前(上級者か初心者か)や、使用状況(コブなのか整地なのか等)によっても変わってきます。初心者は数センチ長めを、上級者は数センチ短めをチョイスすることも多いです。様々なゲレンデを駆け巡るスキーヤーには、長さを変えられる伸縮タイプのポールもおススメですが、良い伸縮ポールは、少々値が張ります。

ポールのメーカーでは、レキ(Leki、![]() )が、最近の人気ブランドのようです。私が知る昭和60年代、”私をスキーに連れてって

)が、最近の人気ブランドのようです。私が知る昭和60年代、”私をスキーに連れてって”のスキー全盛期には、ストックと言えばスコット(Scott、

![]() )でしたが、最近はあまり見かけなくなってしまいました。バイク(自転車)など、他分野での事業が忙しいのかもしれません。また、やはり以前に有名だったケルマ(KERMA)は、今ではロシニョール・グループの傘下になっています。

)でしたが、最近はあまり見かけなくなってしまいました。バイク(自転車)など、他分野での事業が忙しいのかもしれません。また、やはり以前に有名だったケルマ(KERMA)は、今ではロシニョール・グループの傘下になっています。

![]() スキーのストック6選、おすすめはどれ?

スキーのストック6選、おすすめはどれ?![]() レキ(LEKI) スキーストック一覧

レキ(LEKI) スキーストック一覧

しかし、カーボン製のストックを世に知らしめたのは、日本の釣り具メーカーのダイワです。以来、純国産メーカーとして世界に君臨するのは、我が長野県が生んだ、シナノ(長野県佐久市)とキザキ(長野県小諸市)でしょう。まだまだ、made in CHINAなどに負けるわけにはいきません。ショップには、サロモンやハートなど、スキー総合ブランドの名を冠したポールが多数並んでいますが、その主要商品の多くが、シナノやキザキによるOEM製品だと思われます。

『カーボンにしよう!、でも高価なのはちょっと・・・』と言う方には、国産メーカーだと、シナノの「CX-ファルコン」などは如何でしょう?。5~6千円前後からと、とてもリーズナブルです。私も使っていますが、グリップがもう少ししっかりしたのが欲しいとなると、ソフトな突き心地の軽量カーボンの「ザ・フリート

」か、シナノ最高の突き心地と操作性で圧倒的な支持を誇るフィンガーホルダーモデルの「ビート-RC

![]() 」の、1万5千円前後からの価格帯に。伸縮タイプだと、「フリーFAST

」の、1万5千円前後からの価格帯に。伸縮タイプだと、「フリーFAST![]() 」(14,000円前後)や、「フリー SV‐LT

」(14,000円前後)や、「フリー SV‐LT![]() 」(17,000円前後)は、技術選に出るスキーヤーからトップデモまで、とても多くの支持を得ている様です。

」(17,000円前後)は、技術選に出るスキーヤーからトップデモまで、とても多くの支持を得ている様です。

Yahoo!ショッピング スキーストック人気ランキング(ウィークリー)

amazon スキーストック・ポールの売れ筋ランキング(リアルタイム)

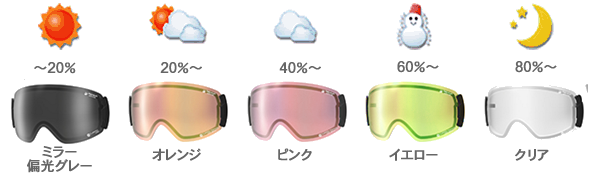

ゴーグルの選び方で、重要なポイントは二つあり、ひとつは”レンズカラー”(可視光線透過率に影響します)で、もうひとつは顔への”フィット感”です。まずレンズの色の選び方ですが、その時の天気とレンズの可視光線透過率の関係が重要になります(参考:SWANS - スノーゴーグルの選び方)。晴天時には、可視光線透過率が20%以下のミラー系かグレー系のレンズが適しています。雪の日やナイターで使うには、50%以上の明るいレンズが必要です。レンズカラーは、まずひとつ買うなら、オールマイティさで、”ピンク系”か”オレンジ系”のものをお勧めします。

私が昨シーズンまで何年か主に使ってきたゴーグルは、”ピンク系色”レンズ(バーミリオン)の「bolle」のスキーゴーグル(可視光線透過率 37%)。雲が多めの晴れた日や、日陰になったゲレンデではちょうどいい感じですが、快晴(ピーカン)時にはもう少し暗いレンズの方がイイなと感じていました。しかし、レンズが曇ることが多くなり、昨シーズンは曇り止めを塗るなどして誤魔化しながら使っていたのですが、今シーズン、ついに諦めて、新しいゴーグルを買っちゃいました。

新しいゴーグルは、スワンズの「090-MDHS W」。レンズカラーは”エメラルドグリーンミラー×グレイ”で、可視光線透過率は20%です。結果、『もっと早く買い替えればよかった!』と後悔するほど、まったく曇りません。また、晴れた日はもちろん、曇った日、少々雪が舞う日でも、先の可視光線透過率37%のボレーより、とても見やすく感じます。これ一本あれば、ほとんどのスキーシーンを問題なくカバーできそうです。レンズの差なのか、技術の進歩なのか、経年劣化によるものなのか?。1万円せずにこの品質なら、コスパ的にも大満足です。

もうひとつ、ボレーを使っていた当時、雪が降ったりガスが出た時のためにと、”ライトミラークリアオレンジ”レンズの「UVEX g,gl 300 pro」(可視光線透過率 43~80%)を買って持っているのですが、スワンズの090がひとつあれば、こちらを使う機会もほとんど無くなってしまいそうな予感。高透過のUVEXのゴーグル、高かったのにな~(汗)。

なお、光の感じ方や、眩しさ・暗さを感じる度合いは、人それぞれ違うので、可視光線透過率の値も、大よその目安とご留意ください。

フィット感は、顔の形は十人十色なので、実物を着けてみないと判断しようがありません。

この他、デザイン性や機能性(曇りにくいダブルレンズや、光の乱反射を防いでくれる偏光レンズなど)によって価格(値段)が大きく変わってきますし、メガネ対応やヘルメット対応なども、それらを使用している人は、考慮に入れて選ぶ必要があります。

可視光線透過率とレンズカラーの選び方(目安)

ゴーグルの世界的なトップブランドとしては、ウベックス(UVEX、![]() )や、スミス(SMITH、

)や、スミス(SMITH、![]() )などが有名です。

)などが有名です。

ただ、日本市場はとてもミーハー的で、ちょっと人気度が異なります。今の一番の人気ブランドは、オークリー(OAKLEY、![]() )では無いでしょうか?。野球でもゴルフでも、一流選手のほとんどが、オークリーのサングラスを使っています。私もゴルフで使っていますが、確かにイイ!。その中で、国産に拘る石川遼選手は、SWANSです。山本光学のブランドであるスワンズ(SWANS、

)では無いでしょうか?。野球でもゴルフでも、一流選手のほとんどが、オークリーのサングラスを使っています。私もゴルフで使っていますが、確かにイイ!。その中で、国産に拘る石川遼選手は、SWANSです。山本光学のブランドであるスワンズ(SWANS、![]() )のスキーゴーグルは、信頼性の面で、国内では人気ブランドのひとつです。

)のスキーゴーグルは、信頼性の面で、国内では人気ブランドのひとつです。

この他、アックス(AXE)、ドラゴン(DRAGON)、ジーロ(GIRO)、ボレー(bolle)など、様々なブランドがあります。ぜひ試着してみて、顔へのフィット感と、レンズの色による見え方を確認して、選んでください。

amazon スキースポーツ用ゴーグルの売れ筋ランキング(リアルタイム)

Yahoo!ショッピング ゴーグル・サングラス人気ランキング(ウィークリー)

![]()

グローブは、素材や機能性、形状など様々で、値段もピンキリです。ですが、初心者ほど雪に触れる機会が増え、当然濡れやすくなりますから、グローブだけはケチらず、防水性のしっかりしたGORE-TEXなどの商品を選ぶことをおすすめします。ただし、手の小さい方や女性が、厚みがあり頑丈そうなグローブを選んでしまうとポールが握りづらかったり、サイズも、メーカーによって微妙に異なるので、出来れば実際にはめてみて、選びたいところ。

形状的には、同じ品質だとすれば、5本指タイプより、2本指や3本指のミトンタイプ(ロブスタースタイルとも)の方が暖かいですが、スキーでは微妙なストックワークがしずらくなってしまうので、どちらを優先させるか、人それぞれですね。

昔から、デサント、ミズノ、サロモン、ゴールドウィン、フェニックスなど、信頼性の高いメーカーものや売れ筋のブランドものが人気ですが、最近はロイシュ![]() (reusch、

(reusch、![]() )や、ヘストラ

)や、ヘストラ![]() (HESTRA、

(HESTRA、![]() )の人気や評判が、特に目立っているように感じます。私は好んで、3本指のロブスタータイプのグローブを長年愛用していますが、一昨年辺りから右を向いても左を見てもヘストラのスリーフィンガー

)の人気や評判が、特に目立っているように感じます。私は好んで、3本指のロブスタータイプのグローブを長年愛用していますが、一昨年辺りから右を向いても左を見てもヘストラのスリーフィンガー![]() ばかりじゃないかって気がします…。なので次回は、ちょっと目先を変えて人と被らない様に、昨今日本でも人気急上昇中のSWANY(スワニー)

ばかりじゃないかって気がします…。なので次回は、ちょっと目先を変えて人と被らない様に、昨今日本でも人気急上昇中のSWANY(スワニー)![]()

![]() や、エルゴグリップに拘った日本発の松岡手袋

や、エルゴグリップに拘った日本発の松岡手袋![]()

![]() にしようかと画策中です(笑)。ただ、温かさと握りやすさは相反するポイントで、厚めの皮で保温性が高いのはヘストラ、松岡手袋は握りやすいがため薄めで極寒の日には辛いかもしれませんが、そういう日用に私は-30度の低温にも耐えられるブラックダイヤモンドのソロイスト

にしようかと画策中です(笑)。ただ、温かさと握りやすさは相反するポイントで、厚めの皮で保温性が高いのはヘストラ、松岡手袋は握りやすいがため薄めで極寒の日には辛いかもしれませんが、そういう日用に私は-30度の低温にも耐えられるブラックダイヤモンドのソロイスト![]() を持っているので安心です(笑)。ロイシュとスワニーはその中間で、万能性が秀逸ですね!。なお、これらのメーカーのサイズ感はだいぶ異なるので注意してください。私の手のサイズは日本人男性の標準サイズに近いと思うのですが、HESTRAやSWANYだと7(≒M)やUS:S(≒M)、ロイシュのテキスタイルだと8(≒M)から皮革なら8.5(≒L)、松岡手袋だとM~Lと悩みます。寒いときにインナー手袋をするかしないかでもワンサイズ違ってくるので、ぜひ試着をおすすめします。

を持っているので安心です(笑)。ロイシュとスワニーはその中間で、万能性が秀逸ですね!。なお、これらのメーカーのサイズ感はだいぶ異なるので注意してください。私の手のサイズは日本人男性の標準サイズに近いと思うのですが、HESTRAやSWANYだと7(≒M)やUS:S(≒M)、ロイシュのテキスタイルだと8(≒M)から皮革なら8.5(≒L)、松岡手袋だとM~Lと悩みます。寒いときにインナー手袋をするかしないかでもワンサイズ違ってくるので、ぜひ試着をおすすめします。

ロイシュ(Reusch International GmbH)は、1934年にドイツで設立された、グローブの老舗メーカーです。ウィンタースポーツ用のグローブから派生して、サッカーのゴールキーパーが使用するグローブでも、世界中に名を馳せています。スキー用品では他に、ヘルメットやゴーグル、サッカー用品ではプロテクターやアパレルなどにも、事業を拡大しています。

一方、ヘストラ(Hestra)は、1936年に北欧スウェーデン南西部に位置する小さな街、ヘストラで生まれたグローブ専門ブランドです。80年以上の歴史と伝統の中で培ったブランド哲学のもと伝統的な皮革素材と機能的な素材を最適に組み合わせることで、信頼できるグローブブランドとして世界中で愛用されています。

amazon スキー用グローブ・ミットの売れ筋ランキング(リアルタイム)

Yahoo!ショッピング グローブ人気ランキング(ウィークリー)

![]()

最近、スノーボーダーのみならず、ヘルメットを着けているスキーヤーがとても増えています。スキー場によっては、半数近くに上るかもしれません。スキー中の事故例がニュースなどでクローズアップされ、メーカーやショップが宣伝や普及に注力していること、参入企業や商品が増えて、デザインも豊富になり価格帯も広がって、消費者が選びやすくなっていること等が、理由のようです。また、着用している人が増えたことで、自分だけという恥ずかしさが減り、むしろお洒落として楽しめるようになってきたことも、大きいようです。

さらに、意外な恩恵ですが、ヘルメットは暖かい(^_^.)。ニット帽で、風が冷たく感じたことは無いですか?ヘルメットなら耳までしっかりカバーしてくれるし、さらにヘルメットの下にフードカバーや専用のバラクラバ(目出し帽)を着けたら、完璧です!。

欧米のスキー場では、ヘルメットの着用が常識化しているようですが、日本では、スキーヤーのヘルメット着用の必要性については、賛否両論あるようです。たまたま先日、八方尾根でスキーヤー同士が衝突して、一人が動けずに救急搬送されてしまう様子を目撃しましたが、その人はヘルメットを着用していました。一方のヘルメットを着けていないスキーヤーは、何ともない様子でした。ヘルメットを着けていても?、それとも、ヘルメットを着けていたからその程度で済んだ?。何れにしても、人からトヤカク言われる筋合いの物では無いですね。保険にしろ、安心を買うわけですから、本人次第です。でも、本人がまだ判断できないお子さんには、親がヘルメットを被らせるべきだと、私は思います。

スキーヤーが着けているヘルメットでよく見かけるブランドは、国産力でスワンズ(SWANS、![]() )、世界的な有名ブランドでは、ジーロ(GIRO、

)、世界的な有名ブランドでは、ジーロ(GIRO、![]() )やブリコ(BRIKO、

)やブリコ(BRIKO、![]() )、ウベックス(UVEX、

)、ウベックス(UVEX、![]() )などが人気のようです。GIROは1985年にカリフォルニアに設立された、サイクリングやスキー用のヘルメットが主力の世界的メーカーです。BRIKOは1985年にミラノで設立され、元はスキー用ワックスのメーカーですが、ゴーグルやヘルメット、ウェアなどに事業を展開し、今ではバイク(自転車)用のヘルメットでも世界的人気ブランドとなっています。

)などが人気のようです。GIROは1985年にカリフォルニアに設立された、サイクリングやスキー用のヘルメットが主力の世界的メーカーです。BRIKOは1985年にミラノで設立され、元はスキー用ワックスのメーカーですが、ゴーグルやヘルメット、ウェアなどに事業を展開し、今ではバイク(自転車)用のヘルメットでも世界的人気ブランドとなっています。

amazon スノースポーツ用ヘルメットの売れ筋ランキング(リアルタイム)

Yahoo!ショッピング スキーヘルメット人気ランキング(ウィークリー)

![]()

以下のページをご覧ください。

![]()