平成29年度の芥川龍之介賞において、候補作として選考にノミネートされた全小説の一覧です。

※ 2017年度の直木三十五賞の候補作・受賞作は、【直木賞2017】のページへ!

第158回(2017年下半期)芥川賞にノミネートされたのは、5作品。そして芥川賞に選ばれたのは、石井遊佳さんの『百年泥』と、若竹千佐子さんの『おらおらでひとりいぐも』の2作でした。

![]() は、大阪府枚方市出身の53歳。早稲田大学法学部を卒業後、東京大学の大学院で中国仏教を学び、現在は夫とともにインドのチェンナイに在住。日本語教師として働くかたわら執筆した『百年泥』が第49回新潮新人賞を受賞、同デビュー作が芥川賞候補にも選ばれました。受賞作の『百年泥』は、多重債務を抱えながらインドのIT企業で日本語教師として働くことになった女性が主人公。現地は、100年に1度の大洪水に見舞われ、街に川底にあった泥が流出する。腐臭を放つ泥の中から顔を出す雑多な品々に導かれるように、自らの記憶やさまざまな人々の人生を追体験する主人公の様子が、現実と幻想を交えて描かれています。

は、大阪府枚方市出身の53歳。早稲田大学法学部を卒業後、東京大学の大学院で中国仏教を学び、現在は夫とともにインドのチェンナイに在住。日本語教師として働くかたわら執筆した『百年泥』が第49回新潮新人賞を受賞、同デビュー作が芥川賞候補にも選ばれました。受賞作の『百年泥』は、多重債務を抱えながらインドのIT企業で日本語教師として働くことになった女性が主人公。現地は、100年に1度の大洪水に見舞われ、街に川底にあった泥が流出する。腐臭を放つ泥の中から顔を出す雑多な品々に導かれるように、自らの記憶やさまざまな人々の人生を追体験する主人公の様子が、現実と幻想を交えて描かれています。

![]() は、岩手県遠野市出身の63歳。長らく専業主婦をしていましたが、55歳で夫に先立たれ、息子の勧めで8年ほど前から小説講座に通い始め、2017年に『おらおらでひとりいぐも』が第54回文藝賞を史上最年長で受賞し、デビュー。同作品が芥川賞の候補にも選ばれ、第148回芥川賞を75歳9か月で受賞した黒田夏子さんに継いで、史上2番目の高齢で芥川賞を受賞しました。受賞作の『おらおらでひとりいぐも』は、20代で田舎から上京し、結婚、出産、子育て、そして夫との死別を経て、現在ひとり暮らしをする74歳の桃子さんを主人公に、「老いの境地」を描いた作品です。

は、岩手県遠野市出身の63歳。長らく専業主婦をしていましたが、55歳で夫に先立たれ、息子の勧めで8年ほど前から小説講座に通い始め、2017年に『おらおらでひとりいぐも』が第54回文藝賞を史上最年長で受賞し、デビュー。同作品が芥川賞の候補にも選ばれ、第148回芥川賞を75歳9か月で受賞した黒田夏子さんに継いで、史上2番目の高齢で芥川賞を受賞しました。受賞作の『おらおらでひとりいぐも』は、20代で田舎から上京し、結婚、出産、子育て、そして夫との死別を経て、現在ひとり暮らしをする74歳の桃子さんを主人公に、「老いの境地」を描いた作品です。

芥川賞 受賞

「百年泥 石井遊佳 |

「雪子さんの足音 木村紅美 |

「愛が挟み撃ち 前田司郎 |

「ディレイ・エフェクト 宮内悠介 |

芥川賞 受賞

「おらおらでひとりいぐも 若竹千佐子 |

著者:石井 遊佳

私はチェンナイ生活三か月半にして、百年に一度の洪水に遭遇した。橋の下に逆巻く川の流れの泥から百年の記憶が蘇る! かつて綴られなかった手紙、眺められなかった風景、聴かれなかった歌。話されなかったことば、濡れなかった雨、ふれられなかった唇が、百年泥だ。流れゆくのは――あったかもしれない人生、群れみだれる人びと……。(新潮社)

著者:木村 紅美

東京に出張した薫は、新聞記事で、大学時代を過ごした高円寺のアパートの大家の雪子さんが、熱中症でひとり亡くなったことを知った。20年ぶりにアパートを訪ねようと向かう道で、僕は、当時の日々を思い出していく。

人間関係の襞を繊細に描く、著者新境地の傑作!(講談社)

著者:前田 司郎

愛とは何か? 愛は存在するのだろうか。愛が信じられない男をめぐる三角関係

36歳の京子と、もうすぐ40歳の俊介。結婚して6年目の夫婦の悩みは、子どもができないことだ。愛なんてこの世にないかもしれない。でも、京子に子どもが生まれたならば。

諦めきれない俊介が提案したのは、驚くべき解決策だった。男二人と女一人。過去が思いがけない形で未来へと接続される、危うい心理劇。(文藝春秋)

著者:宮内 悠介

茶の間と重なりあったリビングの、ソファと重なりあった半透明のちゃぶ台に、曾祖父がいた。その家には、まだ少女だった祖母もいる。あの戦争のときの暮らしが、2020年の日常と重なっているのだ。大混乱に陥った東京で、静かに暮らしている主人公に、昭和20年3月10日の下町空襲が迫っている。少女のおかあさんである曾祖母は、もうすぐ焼け死んでしまうのだ。わたしたちは幻の吹雪に包まれたオフィスで仕事をしながら、落ち着かない心持ちで、そのときを待っている……。

表題作「ディレイ・エフェクト」の他、「空蝉」と「阿呆神社」を収録した驚愕の短篇集。(文藝春秋)

著者:若竹 千佐子

社会学者・古市憲寿、初小説!

74歳、ひとり暮らしの桃子さん。おらの今は、こわいものなし――新たな「老い」を生きるための感動作。青春小説の対極、玄冬小説の誕生! 第54回文藝賞、第158回芥川賞受賞作。(河出書房新社)

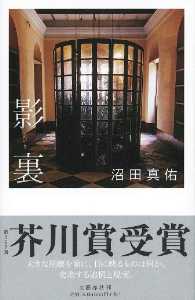

第157回(2017年上半期)芥川賞にノミネートされたのは、4作品。そして芥川賞に選ばれたのは、沼田真佑さんの『影裏』でした。

![]() は、北海道小樽市生まれ、福岡県福岡市育ちの38歳。塾講師のかたわらで執筆し投稿した『影裏』が第122回文學界新人賞受賞、そのデビュー作で芥川賞も受賞しました。受賞作の『影裏』は、首都圏から岩手県へ転勤した30代の会社員・今野が主人公。同僚で釣り好きの日浅と知り合い友情を育むが、日浅の転職をきっかけに疎遠になってしまう。その後東日本大震災が起こり営業で釜石にいた日浅が被災したかもしれないと知り…。人間関係を描くことで、人々の生活を取り囲む大きな自然の怖さに言及した作品です。

は、北海道小樽市生まれ、福岡県福岡市育ちの38歳。塾講師のかたわらで執筆し投稿した『影裏』が第122回文學界新人賞受賞、そのデビュー作で芥川賞も受賞しました。受賞作の『影裏』は、首都圏から岩手県へ転勤した30代の会社員・今野が主人公。同僚で釣り好きの日浅と知り合い友情を育むが、日浅の転職をきっかけに疎遠になってしまう。その後東日本大震災が起こり営業で釜石にいた日浅が被災したかもしれないと知り…。人間関係を描くことで、人々の生活を取り囲む大きな自然の怖さに言及した作品です。

著者:今村 夏子

林ちひろは中学3年生。病弱だった娘を救いたい一心で、両親は「あやしい宗教」にのめり込み、その信仰が家族の形をゆがめていく。

野間文芸新人賞を受賞し本屋大賞にもノミネートされた、芥川賞作家のもうひとつの代表作。(朝日新聞出版)

著者:温 又柔

台湾人の母と日本人の父の間に生まれ、幼いころから日本で育った琴子は、高校を卒業して、中国語(普通語)を勉強するため留学を決意する。そして上海の語学学校で、同じく台湾×日本のハーフである嘉玲、両親ともに中国人で日本で生まれ育った舜哉と出会う。「母語」とはなにか、「国境」とはなにか、三人はそれぞれ悩みながら友情を深めていくが――。

日本、台湾、中国、複数の国の間で、自らのことばを模索する若者たちの姿を鮮やかに描き出す青春小説。(集英社)

著者:沼田 真佑

北緯39度。会社の出向で移り住んだ岩手の地で、ただひとり心を許したのが、同僚の日浅だった。ともに釣りをした日々に募る追憶と寂しさ。いつしか疎遠になった男のもう一つの顔に、「あの日」以後、触れることになるのだが……。

樹々と川の彩りの中に、崩壊の予兆と人知れぬ思いを繊細に描き出す。(文藝春秋)

著者:古川 真人

島の漁村の古い家を片付けるために訪れた稔は、生きていたころの祖母佐恵子の日記を見つける。「今日ミノル、四時過ぎの船で着く」。そのメモに中学一年の時にひとり祖母を訪ねてきた自分を思い出し、忘れかけていた祖母のことが、稔の胸に強く響いてくるのだった……生き迷う青年の切実な現実を、老いていく時間の流れと照らして綴る。(新潮社)

![]()